スマホが当たり前の今、街で見かけても使ったことがないという人も増えている「公衆電話」。

しかし、9月11日の「公衆電話の日」は、その大切さを改めて考える良い機会です。特に災害時には、スマホ以上に役立つこともあるのをご存じですか?今回は、公衆電話の日の由来や役立つ使い方、そしてちょっとした豆知識をご紹介します。

公衆電話の日の由来

1900年(明治33年)9月11日、日本で初めて「自動公衆電話」が設置されました。当時は硬貨を入れてダイヤルを回す仕組みで、今の公衆電話の原型となりました。

以来、公衆電話は長い間、人々のコミュニケーションを支える存在でした。

公衆電話が災害時に強い理由

スマホがあっても、大地震や台風の後は回線が混雑してつながりにくくなることがあります。そんな時に頼りになるのが公衆電話です。

- 優先的に回線がつながりやすい

- 停電時でも使える(多くは非常用電源が備わっている)

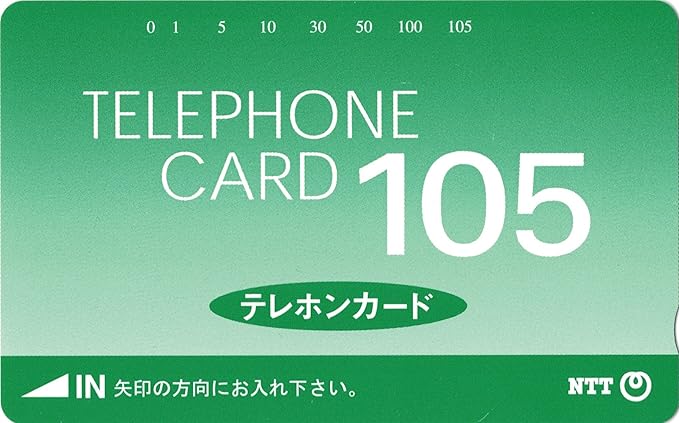

- 硬貨やテレホンカードで利用可能

災害用伝言ダイヤル(171)も公衆電話から利用できるため、家族との安否確認に役立ちます。

意外と知られていない豆知識

- 災害時は 無料で使える公衆電話 もある

- 緑の公衆電話は「アナログ回線」、ピンクやグレーは「デジタル回線」

- 公衆電話は設置数が減少しているが、学校や駅、役所には必ず配置されている

普段から「どこに公衆電話があるか」確認しておくと安心です。

もしものために備えておきたいもの

公衆電話を知っていても、実際に使えるように準備をしておくことが大切です。

- 10円玉のストック 公衆電話は今も10円硬貨が基本。財布や防災袋に少し入れておくと安心です。

- テレホンカード 長時間利用には便利。災害用に持っておくのもおすすめです。

- モバイルバッテリー スマホも同時に備えたいなら必需品。小型で大容量のタイプが人気です。

まとめ

9月11日の「公衆電話の日」は、普段は忘れがちな公衆電話の存在を思い出すきっかけになります。

もしもの時に家族とつながるため、そして安心して過ごすために、公衆電話の場所を確認し、防災グッズも合わせて備えておきましょう。小さな備えが、大きな安心につながります。